Grazie alla nostra attività pluriennale gli ambienti culturali e didattici pesaresi erano a conoscenza della nostra esistenza e del nostro impegno divulgativo. Di conseguenza nell’aprile 1986 ricevemmo alcuni inviti per svolgere conferenze in ambito scolastico tra i quali menzioniamo l’incontro alla Scuola Media “A. Manzoni” di Pesaro e la scuola elementare di Lucrezia di Cartoceto. In entrambe le scuole proiettammo diapositive sulla volta celeste permettendo alle scolaresche di avere una prima infarinatura su elementari argomenti di astronomia.

Osservazione Stelle Variabili

L’attività scientifica che impegna il più gran numero di astrofili è l’osservazione di stelle variabili, cioè di quegli astri che mutano di splendore di tempo in tempo, con regolarità in certi casi, ma molto spesso in modo del tutto imprevedibile. Per questo tipo di lavoro non occorrono grandi strumenti. Ciò che conta è la costanza, l’assiduità, la possibilità di dedicare le notti serene all’osservazione con qualunque clima. Il compito dell’astrofilo consiste nello stimare la luminosità della stella variabile e registrare la sua variazione nel tempo. Sono dati questi che un astronomo professionista non può raccogliere perchè dovrebbe impiegare un’enorme quantità di tempo e moltissimi strumenti, mentre egli ha ben altri lavori sui quali impiegare la sua costosa strumentazione. L’astrofilo invece può fare in questo campo un lavoro serio ed estremamente utile perchè può offrire dei dati alla scienza che altrimenti essa non potrebbe acquisire. Tra le varie associazioni il G.A.P. nel 1986 contattò l’americana AAVSO (American Association of Variable Star Observers) tramite il Gruppo Astrofili di Milano che fungeva da centro di raccolta dati per le associazioni astrofili italiane. Con la loro collaborazione oltre la normale attività fotografica cominciammo a dedicarci allo studio di questo tipo particolare di stelle.

Studio di sciami meteoritici

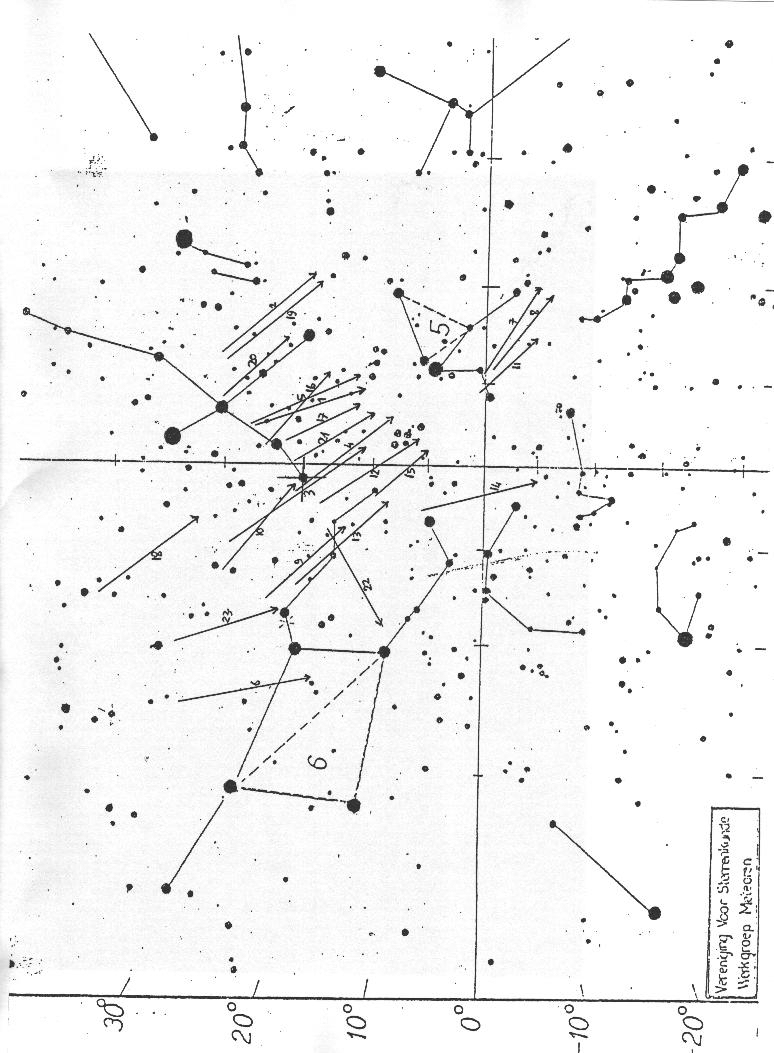

Si sa che nell’arco dell’anno, specialmente in particolari periodi, la terra viene investita da una grande quantità di piccoli corpi i quali, incontrando ad alta velocità l’atmosfera terrestre, diventano luminosi e lasciano nel cielo una fugace traccia che termina nel punto ove il meteorite si è dissolto. In genere si tratta di particelle molto piccole che non riescono a raggiungere intatte la superficie della terra; solo in casi eccezionali le grandi dimensioni consentono al corpo di raggiungere il suolo. Si tratta in questo caso di meteoriti, detti bolidi, il cui reperimento sul luogo di caduta può essere molto utile per la scienza. Spesso appaiono delle vere e proprie “piogge” di meteore, come le Perseidi, per esempio, attorno al 10-12 agosto (le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”). Per studiare le frequenze delle meteore e per tracciarne la traiettoria in cielo non servono grandi attrezzature: una sedia sdraio, una particolare carta celeste su cui segnare a matita le traiettorie, una debole luce portatile ed un buon orologio. Ciò che occorre in grande misura è invece una buona dose di pazienza, di costanza e di resistenza al freddo e al sonno. L’osservatore deve sorvegliare sempre la zona del cielo scelta; appena avvistata una meteora deve annotare su apposita scheda e carta celeste la traiettoria, la luminosità e l’inizio del fenomeno. Successivamente i dati raccolti vanno risistemati e ridotti secondo metodi standard. Su questo filone il G.A.P lavorò nel 1986 con alcuni rappresentati del Gruppo Astrofili di Rimini in contatto con l’Unione Astrofili Italiana; l’attività si concentrò sullo studio dello sciame delle Perseidi e di altri sciami minori autunnali. In figura 21 è riportata una carta celeste utilizzata per una seduta osservativa con la tabella ove sono annotate le caratteristiche di ogni singola meteora osservata.

Osservazioni del “Profondo cielo”

Uno dei passatempi più interessanti per un astrofilo è quello di osservare e descrivere gli oggetti celesti (al di fuori di quelli del sistema solare) sia con strumenti visuali che fotografici. Qualche anno prima su un prestigiosa rivista di divulgazione scientifica “l’Astronomia” era nata la rubrica “profondo cielo” che si occupava di raccogliere e catalogare e commentare le osservazioni di astrofili sparsi in Italia. Un nostro membro dedicò anima e corpo a questa attività osservando e descrivendo minuziosamente con binocoli e telescopi tutti gli oggetti celesti del catalogo di Messier e alcuni del New General Catalogue. Ricordiamo con orgoglio che i suoi lavori vengono tuttora menzionati e lodati.

Sito osservativo a Montegaudio

In questi anni l’osservazione fotografica della volta celeste era una delle nostre principali attività giustificata dal fatto di ampliare il già esistente archivio fotografico e dalla necessità di sperimentare nuove pellicole. Il celeberrimo Monte Petrano, fino ad allora punto di riferimento per le nostre osservazioni celesti, cominciò a presentare alcuni inconvenienti. Le località di Cagli e di Cantiano, che circondano il monte, avevano notevolmente aumentato l’illuminazione pubblica a tal punto che la diffusione della luce comprometteva la qualità del cielo. L’inquinamento luminoso e la lontananza del luogo non giustificavano più le spedizioni osservative. Con rammarico siamo stati costretti a cercare un nuovo posto di osservazione che presentasse un compromesso tra la qualità del cielo e la distanza da Pesaro. Con la mente ritornammo a Montegaudio dove il sogno di costruire il nostro osservatorio si era infranto. Ottenemmo dal sempre disponibile Elvino Del Bene il permesso di costruire sul punto più alto del suo terreno una piccola colonna in cemento dove collocare i nostri strumenti. Ricordiamo con un sorriso i momenti della realizzazione di questa colonna resa possibile grazie ai consigli di una persona esperta. Il cemento fu preparato a Trebbiantico e trasportato in auto a Montegaudio.

La colonna osservativa di Montegaudio.

Armati di attrezzi da scavo realizzammo una buca di circa un metro di diametro impiegando circa un’ora a causa del terreno roccioso. La colonna così realizzata mostrò subito una solidità eccezionale che ci liberò dalla schiavitù del paravento. Anche se non eravamo riusciti a realizzare un osservatorio avevamo a nostra disposizione un luogo fisso dove montare e smontare velocemente i nostri strumenti.

La spedizione del 7 febbraio 1989

Quell’inverno fu particolarmente proficuo per l’ampliamento del nostro archivio fotografico. In particolare vorremmo ricordare quanto č accaduto la notte fra il 7 e l’8 febbraio. Siamo riusciti a fare un gran numero di pose in quanto non abbiamo avuto grossi problemi tecnici. L’inizio dei lavori fu alle 18:15 e terminammo dopo circa 10 ore di osservazione continua. Il presidente del gruppo stabilě il record di 2 ore di inseguimento fotografico per immortalare la bellissima nebulosa Testa di Cavallo nella costellazione di Orione. Furono fotografati molti altri oggetti dalle galassie alle nebulose planetarie realizzando complessivamente 6h30m di posa fotografica oltre a compiere osservazioni del profondo cielo. Questi risultati si ottengo non solamente con una grande passione ed una buona esperienza, ma anche con un ottimo spirito di gruppo e con una grande voglia di stare insieme, di parlare e di scherzare. Siamo convinti che se mancassero queste cose che sono piů importanti di qualsiasi tecnica fotografica, sarebbe impossibile trascorrere una notte di inverno all’aperto e tornare a casa magari un po’ stanchi ma arricchiti nell’animo.